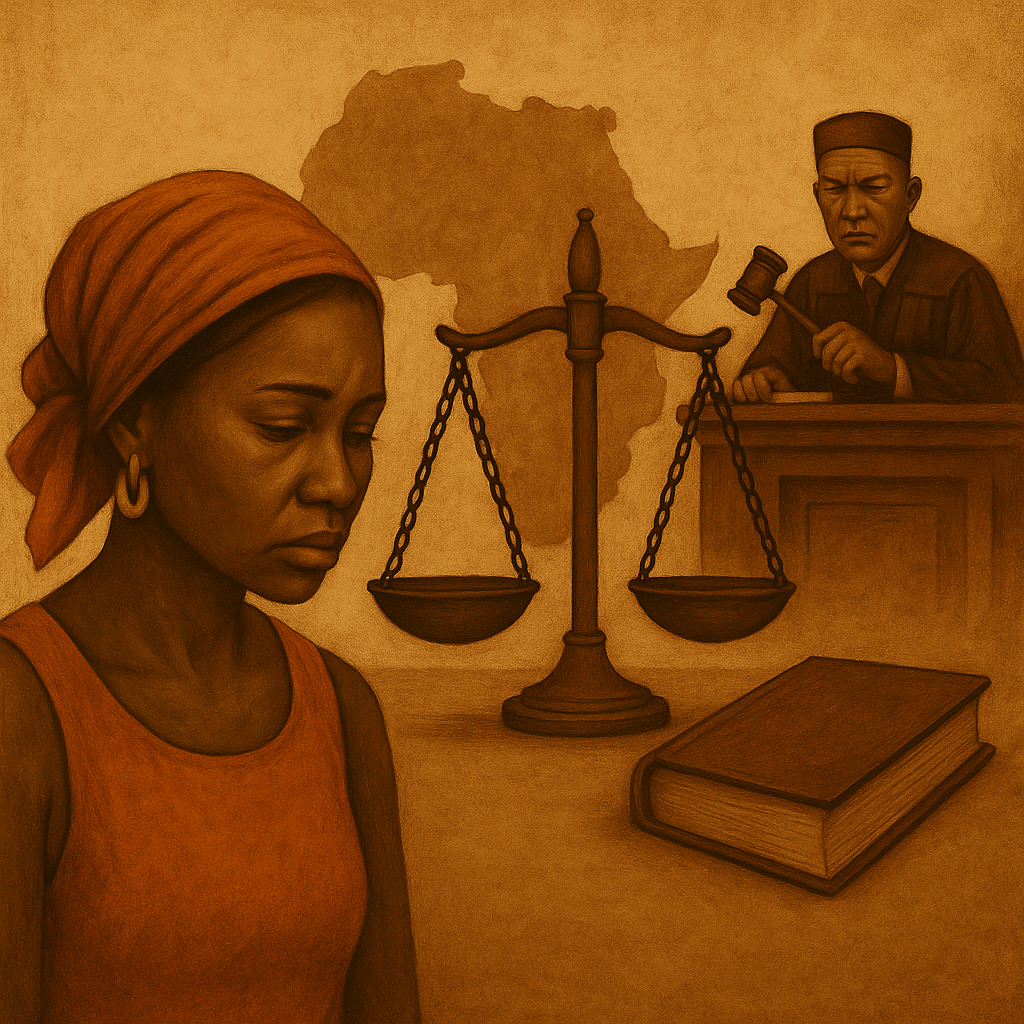

Au Sénégal, les violences faites aux femmes sont condamnées par la loi, mais rarement poursuivies. Le système judiciaire peine à garantir une réelle protection aux victimes, en raison d’un droit inégalitaire, d’interprétations coutumières et d’un appareil judiciaire souvent déconnecté de la réalité vécue par les femmes.

Des lois en place, mais une justice absente

Depuis plus de vingt ans, le Sénégal a adopté des lois criminalisant les mutilations génitales féminines (1999) et a ratifié des conventions internationales comme la CEDAW et le Protocole de Maputo. Pourtant, sur le terrain, la majorité des victimes renoncent à porter plainte. Selon Bernard-Maugiron et N’Diaye (2020), cette inapplication découle d’un manque de volonté politique et d’un environnement social hostile aux dénonciations.

Quand le droit recule face aux normes locales

L’étude de Diouf (2024) montre que les juges hésitent à appliquer les lois relatives aux violences conjugales si celles-ci heurtent les représentations culturelles. Les violences sont perçues comme des « disputes de couple », et les femmes subissent une double peine : la violence, puis le silence judiciaire. Dans certains cas, les plaintes sont tout simplement refusées ou classées sans suite.

Un Code de la famille profondément inégalitaire

Le Code de la famille sénégalais, adopté en 1972, désigne toujours l’homme comme chef de famille et seul détenteur de l’autorité parentale (République du Sénégal, s.d.). Ce cadre légal, fruit d’un compromis entre droit civil, droit islamique et coutumes, légitime une hiérarchie conjugale qui rend difficile toute reconnaissance juridique des violences structurelles subies par les femmes.

Quand la société civile fait le travail de la justice

Face à cette impuissance judiciaire, des organisations comme l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) jouent un rôle fondamental : cliniques juridiques, médiations, accompagnement des victimes. Mais comme le soulignent Bernard-Maugiron et N’Diaye (2020), ces structures ne peuvent se substituer à un État de droit. Elles pallient, mais ne réparent pas l’inégalité structurelle.

Conclusion : réformer pour protéger

Le droit existe, mais il n’est pas appliqué. Et tant que les normes sociales pèseront plus lourd que les textes juridiques, les femmes continueront de se heurter à une justice qui les ignore. Réformer le Code de la famille, former les juges et harmoniser le droit restent essentiels pour transformer les lois en leviers de protection.

À mes yeux, le plus violent n’est pas l’absence de loi, c’est le fait qu’un État prétendument protecteur regarde ailleurs. Il laisse les femmes se débattre entre violences, coutumes et tribunaux indifférents, puis se réfugie derrière des textes qu’il ne fait pas respecter. Ce silence de l’institution n’est pas neutre : c’est une complicité. Tant que les tribunaux continueront à minimiser, classer, ignorer, ils resteront des lieux de reproduction des violences. Peut-on vraiment parler de justice quand le droit abandonne la moitié de la population ?

Les violences perdurent dans les interstices d’un appareil judiciaire déconnecté de la réalité, et les femmes doivent se battre, seules, pour faire entendre leur douleur. Mais que se passe-t-il quand cette douleur ne trouve même plus les mots ? Dans le prochain article, je m’intéresse à cette autre forme de violence : celle du silence imposé. Retrouvez-le ici.

Sources :

- Bernard-Maugiron, N., & N’Diaye, M. (2020). Les femmes au cœur des processus de réformes juridiques dans les Afriques musulmanes. https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.34129

-

Diouf, S. (2024). Perception des actrices sur le poids de l’environnement socioculturel face aux violences faites aux femmes au Sénégal.https://constellation.uqac.ca/id/eprint/9858/

-

République du Sénégal. (s.d.). Code de la famille du Sénégal [PDF]. Gouvernance en Afrique. https://www.afrique-gouvernance.net/bdf_fiche-document-1048_fr.html